修行道場へ |

表紙に戻る |

涅槃道場へ |

修行道場へ |

表紙に戻る |

涅槃道場へ |

| この寺から菩提道場(愛媛県)が始まる。 |

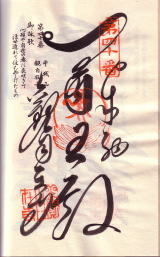

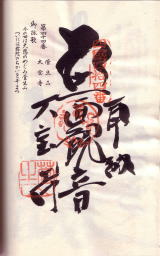

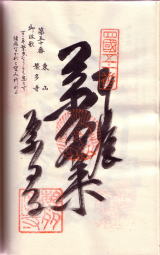

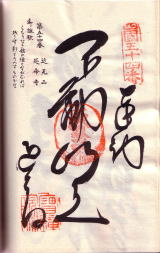

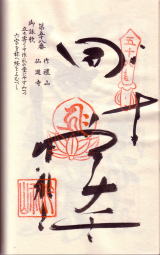

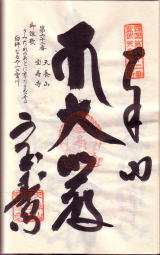

| 参拝年月日 | 第40番札所 平城山 観自在寺 へいじょうざん かんじざいじ

|

||||

| 2014(H26).09.05 |  |

H.15.11.15 撮影 |

H13.5.16 集印 |

||

| 2008(H20).8.2 | |||||

| 2006(H18).4.1 | |||||

| 2003(H15).11.15 | |||||

| 2001(H13).5.16 | |||||

| 本尊 | 開基 | 宗派 |

| 薬師如来 | 弘法大師 | 真言宗大覚寺派 |

| 伝弘法大師 | ||

| ご詠歌 | しんがんや じざいのはるに はなさきて うきよのがれて すむやけだもの |

| 大同2年(807)、平城天皇の勅願寺として弘法大師が開基した寺である。昭和34年本堂焼失、同39年復旧。 | |

| 地元では三間のおいなりさん、と親しまれている。 納経所では住職が両手で仏の絵を描いていた。 |

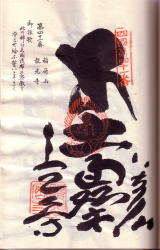

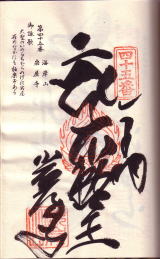

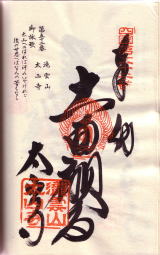

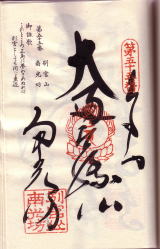

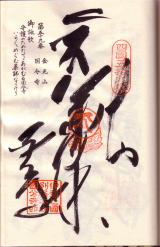

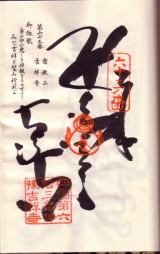

| 参拝年月日 | 第41番札所 稲荷山 龍光寺 いなりざん りゅうこうじ

|

||||

| 2014(H26).09.06 |  |

H.15.11.17 撮影 |

H13.5.17 集印 |

||

| 2008(H20).8.2 | |||||

| 2006(H18).4.3 | |||||

| 2003(H15).11.17 | |||||

| 2001(H13).5.17 | |||||

| 本尊 | 開基 | 宗派 |

| 十一面観世音菩薩 | 弘法大師 | 真言宗御室派 |

| ご詠歌 | このかみは さんごくるふの みっきょうを まもりたまわん ちかいとぞきく |

| 稲荷宮が元の札所、明治初年の分離令により、新しく本堂を建立、本尊を祀り、稲荷山龍光寺霊場となった。 | |

| 見所に家畜堂。 |

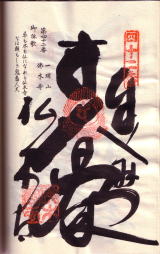

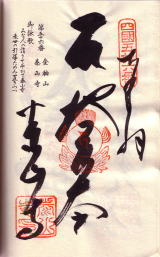

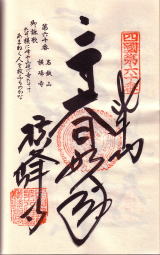

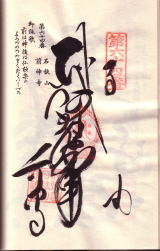

| 参拝年月日 | 第42番札所 一カ山 佛木寺 いっかざん ぶつもくじ

|

||||

| 2014(H26).09.06 |  |

H.15.11.17 撮影 |

H13.5.17 集印 |

||

| 2008(H20).8.2 | |||||

| 2006(H18).4.3 | |||||

| 2003(H15).11.17 | |||||

| 2001(H13).5.17 | |||||

| 本尊 | 開基 | 宗派 |

| 大日如来 | 弘法大師 | 真言宗御室派 |

| 伝弘法大師 |

| ご詠歌 | くさもきも ほとけになれる ぶつもくじ なおもたのしき きちくにんてん |

| 「大日さま」で親しまれ、ほうそう除け、牛馬安全の守佛として名がある。 | |

| 地元では「あげいし」さんと親しむ。 |

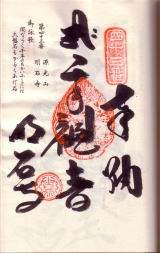

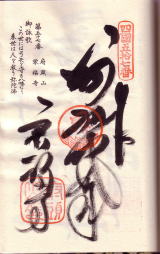

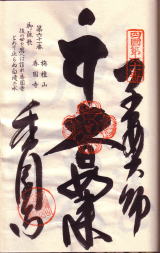

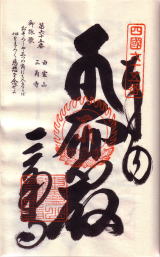

| 参拝年月日 | 第43番札所 源光山 明石寺 げんこうざん あげいしじ

|

||||

| 2014(H26).09.06 |  |

H.15.11.17 撮影 |

H13.5.17 集印 |

||

| 2008(H20).8.2 | |||||

| 2006(H18).4.3 | |||||

| 2003(H15).11.17 | |||||

| 2001(H13).5.17 | |||||

| 本尊 | 開基 | 宗派 |

| 千手観世音菩薩 | 正澄上人 | 天台宗寺門派 |

| ご詠歌 | きくならく せんじゅふしぎの ちからには だいばんじゃくも かるくあげいし |

| 縁起によると、弘仁13年(822)弘法大師が法華経を納め、諸堂の再興に貢献されたとある。一夜建立の伝説がある。(宇和旧記) | |

| 素晴らしい久万高原にあるお寺! |

| 参拝年月日 | 第44番札所 菅生山 大宝寺 すごうざん だいほうじ

|

||||

| 2014(H26).09.06 |  |

H.15.11.20 撮影 |

H13.5.17 集印 |

||

| 2008(H20).9.26 | |||||

| 2006(H18).4.6 | |||||

| 2003(H15).11.20 | |||||

| 2001(H13).5.17 | |||||

| 本尊 | 開基 | 宗派 |

| 十一面観世音菩薩 | 明神右京・隼人 | 真言宗豊山派 |

| ご詠歌 | いまのよは だいひのめぐみ すごうさん ついにはみだの ちかいをぞまつ |

| 往昔、明神右京・隼人の兄弟狩人が当地で観音菩薩の尊像を発見、安置したのが始まり、その後文武天皇の勅願により創建された。 弘法大師も当地に逗留し、密教の修法を厳修された。 |

|

| 奥の院の行場がすごい! |

| 参拝年月日 | 第45番札所 海岸山 岩屋寺 かいがんざん いわやじ

|

||||

| 2014(H26).09.06 |  |

H.15.11.19 撮影 |

H13.5.17 集印 |

||

| 2008(H20).9.26 | |||||

| 2006(H18).4.5 | |||||

| 2003(H15).11.19 | |||||

| 2001(H13).5.17 | |||||

| 本尊 | 開基 | 弘法大師 |

| 不動明王 | 宗派 | 真言宗豊山派 |

| 伝弘法大師作 |

| ご詠歌 | だいじょうの いのるちからの げにいわや いしのなかにも ごくらくぞある |

| 当地はもと法華仙人の修行地であった。弘仁6年、弘法大師が堂宇を建立し、本尊を刻み開基した。 異様奇岩に覆われた霊場として印象的であるが、当寺には白山権現を祀る鎖禅定、不動明王を祀る穴禅定の二つの行場があり、めずらしい修業体験ができる。 |

|

| 久万高原から下りてきての松山市平地のお寺。 参道入り口の石段左に「永き日や衛門三郎浄るり寺」と彫られた正岡子規の句碑。 |

| 参拝年月日 | 第46番札所 医王山 浄瑠璃寺 いおうざん じょうるりじ

|

||||

| 2015(H27).05.25 |  |

H.15.11.20 撮影 |

H13.5.17 集印 |

||

| 2008(H20).9.26 | |||||

| 2006(H18).4.6 | |||||

| 2003(H15).11.20 | |||||

| 2001(H13).5.17 | |||||

| 本尊 | 開基 | 宗派 |

| 薬師如来 | 行基菩薩 | 真言宗豊山派 |

| ご詠歌 | ごくらくの じょうるりせかい たくらえば うくるくらくは むくいならまし |

| 和銅元年(708)行基菩薩により開基、大同2年(807)弘法大師により再興、以降興廃をくり返し、天明5年現在の堂塔となった。 | |

| 本堂と大師堂の間、「極楽の途」「地獄の途」がある。 |

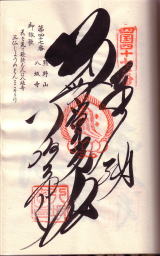

| 参拝年月日 | 第47番札所 熊野山 八坂寺 くまのざん やさかじ

|

||||

| 2015(H27).5.25 |  |

H.15.11.20 撮影 |

H13.5.17 集印 |

||

| 2008(H20).9.26 | |||||

| 2006(H18).4.6 | |||||

| 2003(H15).11.20 | |||||

| 2001(H13).5.17 | |||||

| 本尊 | 開基 | 宗派 |

| 阿弥陀如来 | 役行者小角 | 真言宗醍醐派 |

| 伝恵心僧都作 |

| ご詠歌 | はなをみて うたよむひとは やさかでら さんぶつじょうの えんとこそきけ |

| 大宝元年(701)文武天皇の勅願により伊予守王興公が8ヶ所の坂を切り開いて創建それが寺名の由来となった。弘仁6年(815)弘法大師によって再建された。天正年間、長曽我部の兵火に焼失、その後も数度火災に遭い焼失再建をくり返し現在に至っている。 | |

| 門前に正岡子規の句碑、「秋風や高井のていれぎ三津の鯛」と。 |

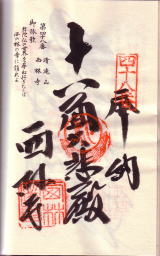

| 参拝年月日 | 第48番札所 清滝山 西林寺 せいりゅうざん さいりんじ

|

||||

| 2015(27).05.25 |  |

H.15.11.20 撮影 |

H13.5.17 集印 |

||

| 2008(H20).9.26 | |||||

| 2006(H18).4.6 | |||||

| 2003(H15).11.20 | |||||

| 2001(H13).5.17 | |||||

| 本尊 | 開基 | 宗派 |

| 十一面観世音菩薩 | 行基菩薩 | 真言宗豊山派 |

| ご詠歌 | みだぶつの せかいをたずね ゆきたくば にしのはやしも てらにまいれよ |

| 天平13年(741)行基菩薩が開創、大同2年(807)、弘法大師が逗留して秘法を修した。寛永年間の火災で焼失、久しく荒廃していたが、元禄13年から順次再建されて、天保14年(1842)にはほぼ現在の姿に復元拡張されている。 | |

| 松山市に入ると正岡子規の句碑の或お寺が多い。 |

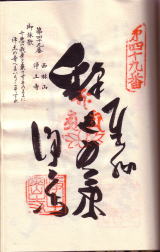

| 参拝年月日 | 第49番札所 西林山 浄土寺 さいりんざん じょうどじ

|

||||

| 2015(H27).05.25 |  |

H.15.11.20 撮影 |

H13.5.17 集印 |

||

| 2008(H20).9.26 | |||||

| 2006(H18).4.6 | |||||

| 2003(H15).11.20 | |||||

| 2001(H13).5.17 | |||||

| 本尊 | 開基 | 宗派 |

| 釈迦如来 | 恵明上人 | 真言宗豊山派 |

| 伝行基菩薩作 |

| ご詠歌 | じゅうあくの わがみをすてず そのままに じょうどのてらへ まいりこそすれ |

| 天平年間(729~48)恵明上人によって開基された。応永4年の兵火で焼失、荒廃したが、文明13年(1481)領主河野家により再興された。民衆の聖が自ら彫った「空也上人」の像(重文)がある。 | |

| 松山市街を見下ろす高台にあり。 |

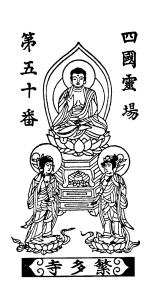

| 参拝年月日 | 第50番札所 東山 繁多寺 ひがしやま はんたじ

|

||||

| 2015(H27).05.25 |  |

H.15.11.21 撮影 |

H13.5.17 集印 |

||

| 2008(H20).9.26 | |||||

| 2006(H18).4.7 | |||||

| 2003(H15).11.21 | |||||

| 2001(H13).5.17 | |||||

| 本尊 | 開基 | 宗派 |

| 薬師如来 | 行基菩薩 | 真言宗豊山派 |

| 伝行基菩薩作 |

| ご詠歌 | よろずこそ はんたなりとも おこたらず しょびょうなかれと のぞみいのれよ |

| 天平勝宝年間(749~57)孝謙天皇の勅願により開創、弘仁年間には弘法大師が逗留して修行された。時宗の一遍上人も当寺で修学されたといわれる。衰退荒廃した寺を源頼義が再興した。このあたりでは「ばんだいじ」と呼称している。 | |

| 衛門三郎の「石手寺縁起」だ有名。 |

| 参拝年月日 | 第51番札所 熊野山 石手寺 くまのざん いしてじ

|

||||

| 2015(H27).05.25 |  |

H.15.11.21 撮影 |

H13.5.17 集印 |

||

| 2008(H20).9.26 | |||||

| 2006(H18).4.7 | |||||

| 2003(H15).11.21 | |||||

| 2001(H13).5.17 | |||||

| 本尊 | 開基 | 宗派 |

| 薬師如来 | 行基菩薩 | 真言宗豊山派 |

| ご詠歌 | さいほうを よそとはみまじ あんようの てらにまいりて うくるじゅうらく |

| 神亀5年(728)聖武天皇勅願の法相宗安養寺として伽藍建設がはじめられ、翌天平元年(729)行基菩薩によって開創された。その後、弘仁4年(813)弘法大師が入山し、真言宗に改めている。また、寛永4年(892)には石手寺に改称されている。当寺には、有名な遍路元祖といわれる衛門三郎を物語る「石手寺縁起」がある。 | |

| 「一夜建立」の伝説あり。 |

| 参拝年月日 | 第52番札所 龍雲山 太山寺 りゅうんざん たいさんじ

|

||||

| 2015(H27).05.25 |  |

H.15.11.21 撮影 |

H13.5.17 集印 |

||

| 2009(H21).9.27 | |||||

| 2006(H18).4.7 | |||||

| 2003(H15).11.21 | |||||

| 2001(H13).5.17 | |||||

| 本尊 | 開基 | 宗派 |

| 十一面観世音菩薩 | 真野長者 | 真言宗智山派 |

| 伝行後菩薩作 |

| ご詠歌 | たいさんへ のぼればあせの いでけれど のちのよおもえば なんのくもなし |

| 用命天皇の御代に真野長者が創建、のち聖武天皇の勅願を奉じて行基菩薩が本尊を安置、その後弘法大師も入山し、胡摩ヶ森で護摩供を修せられた。登坂0.7Km経ヶ森山頂には観世音菩薩があり、石碑に「聖武帝理経の地」のものがある。 | |

| キリシタン禁制の時代の「キリシタン石塔」あり。 |

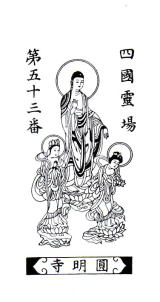

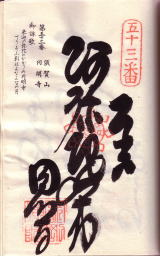

| 参拝年月日 | 第53番札所 須賀山 円明寺 すがさん えんみょうじ

|

||||

| 2015(H27).05.25 |  |

H.15.11.21 撮影 |

H13.5.18 集印 |

||

| 2009(H21).9.27 | |||||

| 2006(H18).4.7 | |||||

| 2003(H15).11.21 | |||||

| 2001(H13).5.18 | |||||

| 本尊 | 開基 | 宗派 |

| 阿弥陀如来 | 行基菩薩 | 真言宗智山派 |

| 伝行基菩薩作 |

| ご詠歌 | らいごうの みだのひかりの えんみょうじ てりそうかげは よなよなのつき |

| 聖武天皇の勅願寺で、天平勝宝年間に行基菩薩を開基として当地より北の、和気の海浜西山に創建せられ、海岸山円蜜寺と称された。たびたび兵火に罹り滅びかけたところを寛永10年(1633)、和気の豪族須賀重久が現在地に移転、再興した。寛永13年、現在の正智院円明寺と称されるようになった。 | |

| 53番「えんみょうじ」、54番「えんめいじ」、紛らわしいので要注意! |

| 参拝年月日 | 第54番札所 近見山 延命寺 ちかみざん えんめいじ

|

||||

| 2015(H27).05.25 |  |

H.15.11.22 撮影 |

H13.5.18 集印 |

||

| 2009(H21).9.27 | |||||

| 2006(H18).4.8 | |||||

| 2003(H15).11.22 | |||||

| 2001(H13).5.18 | |||||

| 本尊 | 開基 | 宗派 |

| 不動明王 | 行基菩薩 | 真言宗豊山派 |

| 伝行基菩薩作 |

| ご詠歌 | くもりなき かがみのえんと ながむれば のこりさすかげを うつすものかな |

| 嵯峨天皇の勅願を奉じ、弘法大師が再興した。数度の兵火に遭い焼失、再建なったのは享保12年(1727)で、もと近見山山頂にあったのを現在地に移している。 | |

| そもそもは大三島にある |

| 参拝年月日 | 第55番札所 別宮山 南光坊 べっくざん なんこうぼう

|

||||

| 2015(H27).05.25 |  |

H.15.11.22 撮影 |

H13.5.18 集印 |

||

| 2009(H21).9.27 | |||||

| 2006(H18).4.8 | |||||

| 2003(H15).11.22 | |||||

| 2001(H13).5.18 | |||||

| 本尊 | 開基 | 宗派 |

| 大通智勝如来 | 行基菩薩 | 真言宗醍醐派 |

| ご詠歌 | このところ みしまにゆめの さめぬれば べつぐうとても おなじすいじゃく |

| 真念「道指南」によれば、当時の札所は「三島宮」「此の間薬師堂」と現在の南光坊を記している。当時西隣の別宮大山祇神社が元札所であったが、明治初年の神仏分離令により、当社の本地佛である大通智勝如来他を薬師堂に遷座し、南光坊札所となった。88ヵ所中「坊」と名のつく札所はここだけ。 | |

| 一説に寺名は十大願の第一「女人泰産」から取ったと伝わる。 |

| 参拝年月日 | 第56番札所 金輪山 泰山寺 きんりんざん たいさんじ

|

||||

| 2015(H27).05.26 |  |

H.15.11.22 撮影 |

H13.5.18 集印 |

||

| 2009(H21).9.27 | |||||

| 2006(H18).4.9 | |||||

| 2003(H15).11.22 | |||||

| 2001(H13).5.18 | |||||

| 本尊 | 開基 | 宗派 |

| 地蔵菩薩 | 弘法大師 | 真言宗醍醐派 |

| 伝弘法大師作 |

| ご詠歌 | みなひとの まいりてやがて たいさんじ らいせのいんどう たのみおきつつ |

| 天長元年(823)、淳和天皇の勅願寺として創建されている。 弘仁6年(815)、弘法大師は当地方の災害を鎮める護摩秘法を修し、堂宇を創建して自ら刻まれた地蔵尊像を安置されたという。 |

|

| 足の不自由な少年の奉納した箱車あり。 |

| 参拝年月日 | 第57番札所 府頭山 栄福寺 ふとうざん えいふくじ

|

||||

| 2015(H27).05.26 |  |

H.15.11.22 撮影 |

H13.5.18 集印 |

||

| 2009(H21).9.27 | |||||

| 2006(H18).4.9 | |||||

| 2003(H15).11.22 | |||||

| 2001(H13).5.18 | |||||

| 本尊 | 開基 | 宗派 |

| 阿弥陀如来 | 弘法大師 | 真言宗高野派 |

| ご詠歌 | このよには ゆみやをまもる やはたなり らいせはひとを すくうみだぶつ |

| 寂本「四国遍路礼霊場記」は札所「石清水八幡宮」を記している。当寺の上山にある八幡宮の本地佛で、明治初年神仏分離令により、山頂の社殿から分離し、現在地に移転、札所栄福寺となった。嵯峨天皇の勅願所であった。 | |

| 寺名の由来に「その昔「阿坊仙人」が40年に亘りここに籠もったからという一説。 |

| 参拝年月日 | 第58番札所 作礼山 仙遊寺 されいざん せんゆうじ

|

||||

| 2015(H27).05.26 |  |

H.15.11.22 撮影 |

H13.5.18 集印 |

||

| 2009(H21).9.27 | |||||

| 2006(H18).4.9 | |||||

| 2003(H15).11.22 | |||||

| 2001(H13).5.18 | |||||

| 本尊 | 開基 | 宗派 |

| 千手観世音菩薩 | 越智守興 | 真言宗高野派 |

| ご詠歌 | たちよりて されいのどうに やすみつつ ろくじをとなえ きょうをよむべし |

| 天智天皇の勅願を奉じ、伊予の太守・越智守興が作礼山上に創建した。昭和22年山火事の類焼に遭い全山焼失したが漸次再建され今日の姿のなった。旧参道には大師ゆかりの「お加持水」と呼ばれる井戸がある。 | |

| 4月初旬、唐椿が見ものらしい。 |

| 参拝年月日 | 第59番札所 金光山 国分寺 こんこうざん こくぶんじ

|

||||

| 2015(H27).05.26 |  |

H.15.11.22 撮影 |

H13.5.18 集印 |

||

| 2009(H21).9.27 | |||||

| 2006(H18).4.9 | |||||

| 2003(H15).11.22 | |||||

| 2001(H13).5.18 | |||||

| 本尊 | 開基 | 宗派 |

| 薬師瑠璃光如来 | 行基菩薩 | 真言律宗 |

| 伝行基菩薩 |

| ご詠歌 | しゅごのため たててあがむる こくぶんじ いよいよめぐむ やくしなりけり |

| 天平13年(741)聖武天皇の勅願により、行基菩薩が創建した伊予の国分寺である。その後、弘法大師も逗留され五大尊の絵像を書き残されている。源平の戦いなど再三の兵火により、再建、焼失を繰り返したが、寛政元年(1789)に金堂が再建され、以降逐次復旧拡充がつづいている。 | |

| 石鎚山中腹標高70m の所にある。 イノシシも出るでよー |

| 参拝年月日 | 第60番札所 石鎚山 横峰寺 いしづちさん よこみねじ

|

||||

| 2015(H27).05.26 |  |

H.15.11.23 撮影 |

H13.5.18 集印 |

||

| 2011(H23).5.3 | |||||

| 2006(H18).4.10 | |||||

| 2003(H15).11.23 | |||||

| 2001(H13).5.18 | |||||

| 本尊 | 開基 | 宗派 |

| 大日如来 | 役の行者小角 | 真言宗御室派 |

| 伝行基菩薩 |

| ご詠歌 | たてよこに みねややまべに てらたてて あまねくひとを すくうものかな |

| 空海24歳(延暦16年)に書かれた「聾瞽指帰」(ろこしいき)の中に、空海が四国の山々を巡って修行した場所「伊志都知能太気」が記されている。現在の石鎚山であるが、石鎚山と横峰寺とは谷を隔てて13Km余の距離であるから当寺を修行の拠点としたことであろう。大同6年、弘法大師再入山、本尊大日如来を安置。桓武天皇の脳病、加持で全快。後年脳病に霊験あらたかと評判になった。明治初年の神仏分離令で廃寺とされたが、明治42年横峰寺として独立再興した。 | |

| 最初見たときはビックリしたね! 近代建築ビルだ! |

| 参拝年月日 | 第61番札所 栴檀山 香園寺 せんだんざん こうおんじ

|

|||||

| 2015(H27).05.26 |  |

|

H.15.11.23撮影 |

H13.5.18 集印 |

||

| 2011(H23).5.3 | ||||||

| 2006(H18).4.10 | ||||||

| 2003(H15).11.23 | ||||||

| 2001(H13).5.18 | ||||||

| 本尊 | 開基 | 宗派 |

| 大日如来 | 聖徳太子 | 真言宗単立 |

| ご詠歌 | のちのよを おもえばまいれ こうおんじ とめてとまらぬ しらたきのみず |

| 約1390年前、用命天皇のご病気平癒を祈願して聖徳太子が創建された古刹である。 弘法大師が逗留中、近くで難産に苦しむ婦人に加持して安産を得られた伝説があり、安産、子育てに霊験ありと「子安大師」の名で広く知られている。 |

|

| 中務茂兵衛、254度目の遍路の道標が山門の脇に有り。 |

| 参拝年月日 | 第62番札所 天養山 宝寿寺 てんようざん ほうじゅじ

|

||||

| 2015(H27).05.26 |  |

H.15.11.24 撮影 |

H13.5.18 集印 |

||

| 2011(H23).5.3 | |||||

| 2006(H18).4.10 | |||||

| 2003(H15).11.24 | |||||

| 2001(H13).5.18 | |||||

| 本尊 | 開基 | 宗派 |

| 十一面観世音菩薩 | 弘法大師 | 真言宗高野派 |

| 伝弘法大師作 |

| ご詠歌 | さみだれの あとにいでたる たまのいは しらつぼなるや いちのみやかな |

| 天平年間(708~781)伊予一国一ノ宮の御法楽所として建立。洪水のため再三堂塔に被害を受け荒廃したが天養2年(1144)に再建、天養山と改号した。のち、弘法大師により当山の本尊が安置されている。 天正13年の兵火に遭い堂塔焼失、寺領久しく荒廃していたのを、寛永13年(1642)に宥伝上人が再興した。大正13年、予讃線開通のため現在地へ移転した。安産の観音様として親しまれている。 |

|

| 「くぐり吉祥天女」と「成就石」、見もの。 |

| 参拝年月日 | 第63番札所 密教山 吉祥寺 みっきょうざん きっしょうじ

|

||||

| 2015(H27).05.26 |  |

H.15.11.24 撮影 |

H13.5.18 集印 |

||

| 2011(H23).5.3 | |||||

| 2006(H18).4.10 | |||||

| 2003(H15).11.24 | |||||

| 2001(H13).5.18 | |||||

| 本尊 | 開基 | 宗派 |

| 毘沙門天 | 弘法大師 | 真言宗東寺派 |

| 伝弘法大師作 |

| ご詠歌 | みのうちの あしきひほうを うちすてて みなきっしょうを のぞみいのれよ |

| 弘仁年間、弘法大師により坂元山に創建されたが、天正10年兵火に遭い焼失。万治2年(1659)現在地に再興された。当寺には長患い封じ(通称ポックリさん)のお札がある。 | |

| 石鎚神社の別当寺。 |

| 参拝年月日 | 第64番札所 石鎚山 前神寺 いしづちざん まえがみじ

|

||||

| 2015(H27).05.26 |  |

H.15.11.24 撮影 |

H13.5.18 集印 |

||

| 2011(H23).5.3 | |||||

| 2007(H19).4.11 | |||||

| 2003(H15).11.24 | |||||

| 2001(H13).5.18 | |||||

| 本尊 | 開基 | 宗派 |

| 阿弥陀如来 | 役の行者 小角 | 真言宗石鎚派(総本山) |

| 伝役の行者作 |

| ご詠歌 | まえはかみ うしろはほとけ ごくらくの よろずのつみを くだくいしづち |

| 天武天皇の御代、役の行者小角が開創、石⇒蔵王権現を祀る。桓武天皇が病気平癒を祈願され、その霊験著しき由、勅願書となる。往古、皇族、武家の尊信を集めた。明治初年の神仏分離令により、石鎚神社境内にあった前神寺は、当寺下寺であった塔中寺医王院の現在地に遷座された。石鎚神社が元札所である。 | |

| 菩提道場(愛媛県)最後のお寺。 |

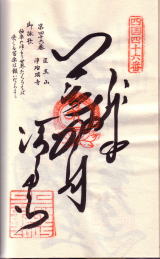

| 参拝年月日 | 第65番札所 由霊山 三角寺 ゆれいざん さんかくじ

|

||||

| 2015(H27).05.26 |  |

H.15.11.25、撮影 |

H.15.11.25、集印 |

||

| 2011(H23).5.3 | |||||

| 2007(H19).4.13 | |||||

| 2003(H15).11.25 | |||||

| 2001(H13).5.18 | |||||

| 本尊 | 開基 | 宗派 |

| 11面観音菩薩 | 行基菩薩 | 真言宗高野派 |

| 伝弘法大師作 |

| ご詠歌 | おそろしや みつのかどにも いるならば こころをまろく じひをねんぜよ |

| 天平年間、聖武天皇の勅願を奉じ、行基菩薩により開創。弘仁6年(815年)、弘法大師が入山、本尊の11面観世音菩薩を刻み、21日間護摩秘法修された。天正9年、長宗我部の兵火に遭い消失。嘉永2年(1849年)に再建されている。 | |

修行道場へ |

表紙に戻る |

涅槃道場へ |